2025年4月3日下午,英国南安普顿大学翻译与专业沟通技巧硕士课程负责人任海盟博士应邀为外国语学院师生开展题为“Cognitive Approaches to Translating Cultural References and Allusions: Empirical Insights and Implications”的学术报告。此次学术指导系我院“世界人文之路”名师讲坛系列活动之一,由我院英语系主任王琰副教授主持,英语MTI负责人梁雅梦副教授及部分师生参加。

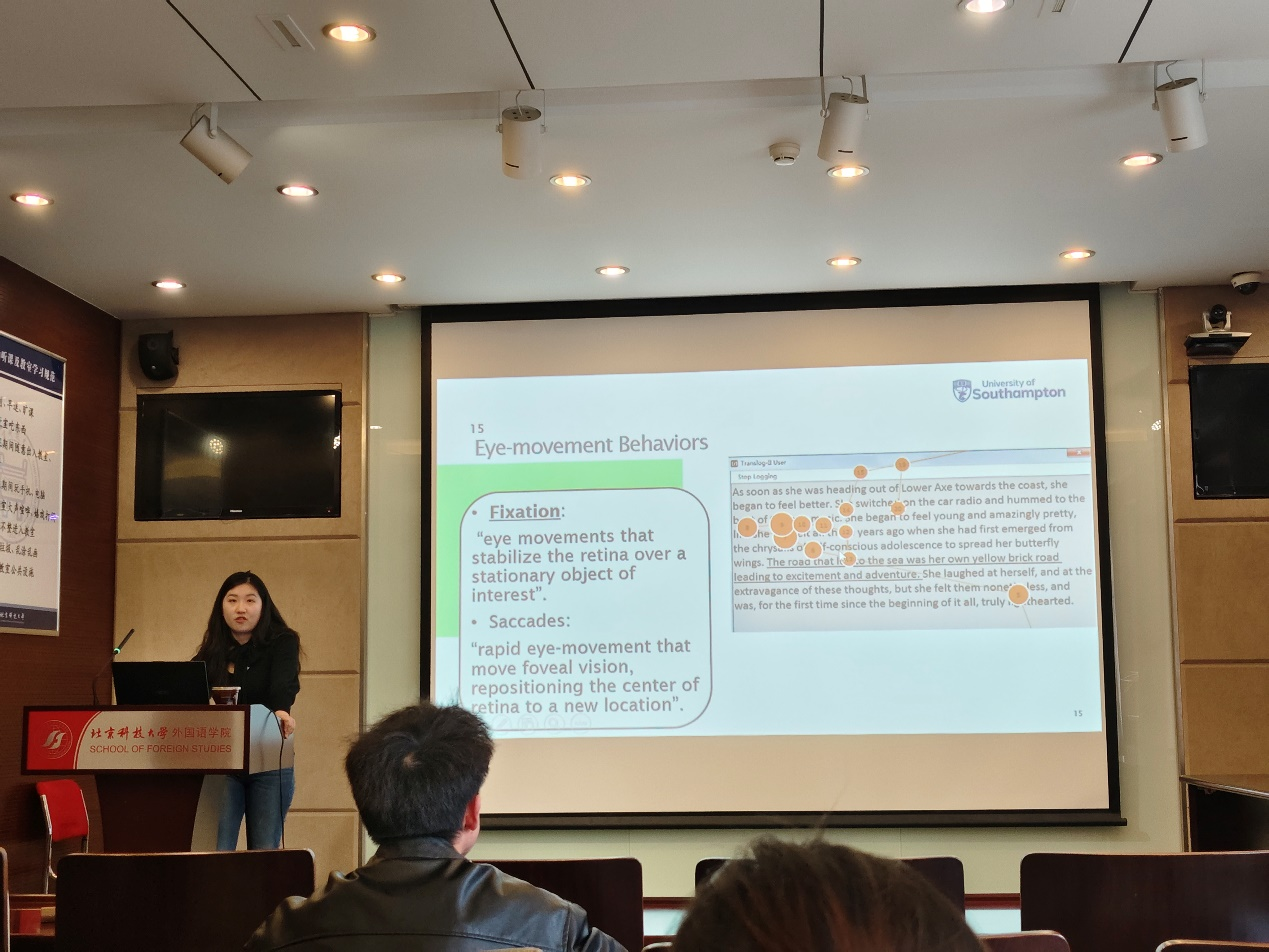

文化典故在翻译中常引发“文化碰撞”,即便译文语言准确,也可能因文化内涵传递不当而影响沟通效果。例如,“洛阳纸贵”若直译为“makes the paper in Luoyang expensive”,外国读者可能难以理解其背后的文化含义。为此,任海盟博士随机选取了122个英语典故和175个中文典故,并采用了三角测量法,综合问卷调查、实验翻译测试、眼动追踪与按键记录以及半结构化回顾性访谈等多种研究。结果显示,在L2翻译(汉译英)中,译者投入的时间和认知努力多于L1翻译(英译汉)。在L1翻译中,译者多保留典故以保持原文特色,少数会省略或改写;在L2翻译中,部分译者展现出更高层次的自我概念,会从审美角度考虑译文,以满足目标读者期望。

最后,任博士指出,在人工智能辅助翻译的大背景下,未来研究可围绕人工智能与人类翻译在典故翻译上的认知努力对比、人工智能对典故识别能力的提升、人工智能与传统外部资源咨询效果比较、人工智能在翻译教学中的应用以及人工智能翻译质量的读者接受度评估等方面展开。

在学术对话环节,任博士与在场师生展开深度研讨,热情详尽地解答了同学们在研究中遇到的难点问题。此次学术指导为文化典故翻译的认知研究提供了全面而深入的视角,不仅丰富了学术理论,更为翻译实践和教学提供了宝贵的参考。